令和6年度に3歳児、1号認定で入所希望の方を若干名募集いたします。

入園案内

⇧詳しくはこちら

ぜひ、園見学にお越しください。お待ちしております。

令和6年度に3歳児、1号認定で入所希望の方を若干名募集いたします。

入園案内

⇧詳しくはこちら

ぜひ、園見学にお越しください。お待ちしております。

運動会、発表会、参観日…保護者の方にとっては、特にお子さんの成長を感じられる大事な日です。

この日があることで子どもと成長を共有し、一緒に喜んで、また明日から頑張れる糧になる。

園も大事にしている日です。

その一方で、行事での「出来栄え」は園の評価につながることも間違いありません。

(大人が思う)すごい内容を見せることで、「よく教育してくれている」という評価につながることは間違いないでしょう。

園としてはもちろん、いい評価はありがたいです。

しかし、いい評価をもらう為に、子ども達に必要のない練習や気持ちの混乱・不安を課してしまうこともあります。

ですから、園の評価の前に「今、子ども達にとって何が必要で、何を援助することが大事なのか」考える必要があるのです。

この先一人の大人として社会に出ていく時、この時期の子ども達の生活1日1日が土台となって生きていくはずです。

『一人の「個」としての土台が形成される』と言われている乳幼児期に必要なことは、

「今素晴らしいものを見せるために頑張る毎日」ではなく

「自分を育てる為に、自分がやりたい事がやりたいだけできる毎日」だと考えています。

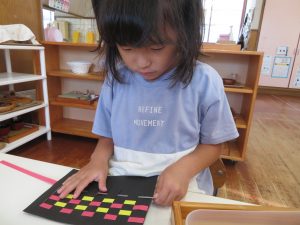

当園ではモンテッソーリ教育の「お仕事」を基盤とした日常の中で、行事に向けては子ども達が楽しんでできる練習と内容としています。

ですから、「しっかり、厳しく、華やかな行事を重視」していらっしゃる保護者の方には物足りなさを感じる内容だと思います。

園はそこを承知した上で、「子ども達一人ひとりが幸せな大人になる」為の土台づくりが重要であり、それはモンテッソーリ教育を通じて成すことができると考えています。

行事の成果は分かりやすく、毎日の成果は分かりにくいかもしれません。

しかし、私たちは目の前の成果を求めて子どもと関わっているのではありません。

1日1日子ども達の中に種をまき、10年後・20年後その種が1つ2つ…と花を咲かせる。その姿を想像しながら関わっています。

この乳幼児期に子ども達が求める環境を準備し、適切に提供していけるよう、

これからも子ども達の姿に学んでいきます。

当園ではモンテッソーリ教育を保育の柱として取り入れています。

モンテッソーリ教育の中には「言語・算数・文化」といった分野の活動があります。

子ども達は、特に3~6歳の子ども達は「言語・算数・文化」という分野に夢中になって取り組みます。

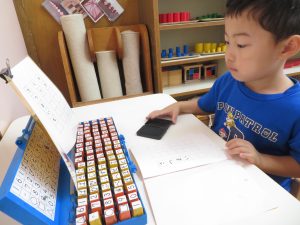

活動の中(算数)には…

「1・10・100・1000の紹介」(4桁の数字を扱います)

「足し算」

「掛け算」

「引き算」

「割り算」

といった、内容が含まれています。

「小学校で習う」ような内容にびっくりされる方も少なくありません。

しかし、これはあくまでも「子どもの興味、敏感期」に合わせて行うもので、「強制的に」「大人の都合で」行うものでは決してありません。

結果として「足し算」や「引き算」の意味が分かるようになるのですが、この時期の子ども達が早く計算ができるようになるために活動が準備されているのではありません。

では、なぜこのような教具が準備されているのでしょうか。

それは、この「小学校で習う」ような活動を通して子ども達に「思考の土台」が育つためなのです。

活動を通して、物の考え方(整理の仕方・道筋の立て方・知ることの楽しさ・自ら学んでいく喜びなど)の土台を培っていくのです。

0~6歳は、まず「自分」を作る「個」を形成する時期です。

「知識」を詰め込むのではなく、まずは「自分」という土台を形成するお手伝いを子ども達との「お仕事」を通して、していきたいと考えています。

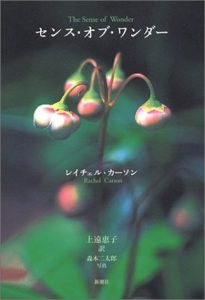

「美しいものを美しいと感じる感覚、新しいものや未知なものにふれたときの感激、思いやり、憐れみ、讃嘆や愛情などのさまざまな形の愛情がひとたびよびさまされると、次はその対象となるものについてもっと知りたいと思うようになります。そのようにして見つけ出した知識は、しっかりと身につきます。

消化する能力がまだそなわっていない子どもに、事実のみをうのみにさせるよりも、むしろ子どもが知りたがるような道を切りひらいてやることのほうがどんなにたいせつであるかわかりません。」

レイチェル・カーソン著/上遠恵子訳/「センスオブワンダー」/新潮社/1996pp24~26より抜粋

今回は「食器」についてご紹介します。

最近では、育児便利グッズとしてたくさんのプラスチック製の食器がありますね。

吸盤がついていて、子どもが食器を落とさないようになっている物も。

家庭ではもちろん、園生活はより、たくさんの子ども達が食事をします。

食器の数も多く、洗う事一つとっても断然プラスチック製の方が「便利」です。

しかし、園では食器は「あえて」割れるものを使用しています。

0歳児クラスの様子⇓

磁器、ガラス

おいしい!

子どもが落としても割れないことは安全です。

しかし、安全なために子どもは「落としても平気」になってしまいます。

そして、大人も「扱いが雑になっても平気」になってしまいます。

0~6歳の子ども達はこの時期に「調整する力」を育んでいる真っ最中。

0歳児クラスの子どもは、大人が「丁寧に食器を扱う姿」を見ています。

1・2歳児クラスの子ども達は毎日自分たちで食器を片付けることで、「丁寧に扱う方法」を身に付けていきます。

3歳以上の子ども達は扱い方が分かり、より洗練された「丁寧に扱う所作」を知っていきます。

優しく持つよ

落とさないように

もちろん、うっかり落として割れてしまうことはあります。

しかし、その経験をすることで次は気を付けようと自ら注意するようになっていくのです。

「割れてしまう」事はマイナスの経験ではありません。

モンテッソーリ教育では子ども達に「本物」を提供することを重視しています。

食器も同じく。

「本物」だから感じる事。

「本物」が教えてくれる事。

子ども達は毎日感じて、経験しています。

子どもがハサミを使い始める年齢はどのくらいでしょうか。

ハサミ・のりをはじめ、大人が日常で使う「道具」はいつ頃から子ども達が使うものなのでしょう。

トングを使う

ピッチャーを使う

モンテッソーリ教育では子ども達の手の育ちや約束事に対する育ちに合わせていろいろな「道具」を子ども達に紹介します。そして、それらは子ども達が使いたいときに自由に使えるようになっています。

例えば、最初に例として出した「ハサミ」ですが、3歳以上から使うというイメージが強いのではないでしょうか。

ハサミで切る

雑巾を使う

実際には1歳児から使うことのできる環境が準備してあります。

しかし、まだまだ手の育ちが進んでいる年齢ではありませんので、注意するポイントもあります。

ポイント⓵

「ハサミ」といっても、大人が使う「ハサミ」と同じではありません。「ピンキングバサミ」という、ギザギザに切ることのできるハサミをつかいます。こうすることで、指を挟んでもざっくり切れることはありません。

ポイント⓶

切る紙は「ケント紙」というはがきのような少し硬い紙を準備します。こうすることで、切ったときに紙が折れ曲がらず、切りやすくなります。

こうした配慮をすることで、1歳児の子どもでも「ハサミ」の経験をすることができますし、「切りたい」という気持ちの満足感もあります。また、親指とその他の手の動きを別々に動かすということは、箸を使う動きにもつながっていく動きです。子どもがこれからできるようになりたい動きの土台となります。

ポイント⓷

「ハサミ」を使う時に注意することを伝える。

ハサミの「刃」は触ってはいけない場所です。そのことを使い始める前に子どもに伝えます。

「ここは刃と言って、危ないところなので、絶対に触らないようにしましょうね」と伝えます。

「ハサミ」のご紹介をしましたが、その他にも「針」や「水を扱う用具」「楊枝」など、いろいろな活動で使う道具一つ一つに、ハサミでご紹介したような年齢と育ちに合わせた配慮と準備がなされています。「お部屋にポンと出して子どもが自由に使っている」のではありません。

じょうろを使う

ブラシを使う

子ども達は大人の姿をよく見ています。

その憧れている大人が使っている道具を自分たちも使うことができるようになることは、「自信」と「意欲」につながります。

「僕・私ってできるんだ」

「やってみよう」

これは危ないから、これはまだ使えないからと取り上げてしまうのではなく、「使い方を伝える」ことで、子ども達の育ちを援助しています。

1・2歳児クラスの朝は子ども達の「選択」から始まります。

「お仕事(モンテッソーリ教育の活動)をする」か

「おやつを食べる」か

「おやつを食べない」か

どの準備もして待っています。

どれを選んでもOKです。

おやつのコーナー

この「自己選択」

とても小さな「自分で決める、選ぶ」こと。

この行動を通して、子ども達は多くの気づきと学びを得ることになります。

毎日この「選択」をするとして、1年間に約200回程度は自己選択の答えが子ども達の手元に返ってくることになります。

逆に毎日することが決められていて、「する」選択肢しかない場合、しなければならないという事実のみが子どもの手元に残ります。

集団生活の場では、どちらかというと選択肢が与えられない事の方が多くなります。

決めていることで、集団を見やすくなるからです。

一人一人違った選択や決定をされると困るのです。

しかし、先ほども書いたように、この時期に「自分の決定したことがどうなるのか」を体験・体感することは気づきと学びを生むのです。

そして、同時に「責任」も伴ってきます。

水で遊ぶ→「ちょっとだけ遊ぶ」か「ダイナミックに遊ぶ」か

→「ダイナミックに遊びたい」を選んだ場合

→洋服が濡れる→洋服を着替える→濡れた場所を拭き上げる

というように、水で楽しく遊んだ後には、洋服を着替えたり、濡れている場所があったら他の人が転ばないように拭き上げるという責任が伴います。

子ども達は、そういうことが起こって、自分で経験することで、「あ、水遊びの時には注意しなければならないな」と感じるのです。

どうなるかやってみよう

大人が「気をつけなさい」「やめなさい」と10回言うよりも、間違いなく伝わり、感じることになります。

なんでもかんでもやらせたほうがいいと言っているのではありません。

子どもが責任を負うことのできる範囲で「選択・決定」をする機会を持ちたいと考えています。

当園では、朝の選択から始まり、

着る洋服、食べる量、友達との関りの中での決定など。

子どもの選択・決定を尊重し、寄り添い、時にはアドバイスを入れながら関わることを大切にしています。

最近のコメント